✅ Le ricerche hanno dimostrato che il cervello di uno studente Dsa o ADHD non riesce a svolgere bene insieme due attività cognitivamente complesse.

Se le attività sono facili o non richiedono grande concentrazione

(ascoltare la musica mentre si cucina) è diverso, perché il cervello

non deve sforzarsi di suddividere le energie per prestare attenzione a ciascuna attività.

Se le due attività invece coinvolgono la stessa parte del cervello, ciò che devono portare a termine diventa automaticamente più difficile da ricordare in ogni sua parte o passaggio.

Un esempio pratico

Se uno studente in classe ascolta, non riesce contemporaneamente a prendere appunti, a scrivere.

Quindi gli insegnanti per aiutare lo studente potrebbero fornire prima di ogni spiegazione, uno schema scritto di modo tale che quest’ultimo possa concentrarsi meglio sull’ascolto della spiegazione.

✅ I bambini con D.S.A. hanno, di solito, problemi con la memoria a breve termine mentre, generalmente, hanno una buona memoria a lungo termine, hanno, inoltre, problemi di memoria nei casi in cui l’informazione sia strutturata in sequenza.

Ad esempio: imparare i giorni della settimana, i mesi dell’anno, le note musicali, le tabelline o l’alfabeto.

✅ Pensano principalmente per immagini.

✅ Spesso confondono la destra con la sinistra.

✅ hanno diverse difficoltà nella percezione del tempo che scorre con la conseguente possibilità di avere difficoltà nell’organizzazione e nell’essere puntuale, e difficoltà nelle discipline dove il tempo è un elemento fondamentale come STORIA.

Possono avere grandi difficoltà nella lettura dell’orologio analogico, alcuni non impareranno mai a leggerlo.

✅ Hanno molte difficoltà motorie fini, come allacciarsi le scarpe o i bottoni, il modo in cui tengono in mano la penna, è altre cose.

✅ Hanno notevoli difficoltà a mantenere l’attenzione e la concentrazione;

✅ Nelle rielaborazioni spontanee hanno notevoli difficoltà nello strutturare un discorso che abbia un senso e la giusta successione dei tempi.

✅ Apprendono rapidamente attraverso l’osservazione, la dimostrazione, la sperimentazione e gli aiuti visuali.

✅ Spesso sono molto vivaci e tendono a evidenziare ciò che sanno fare bene per sopperire alla mancanza di ciò che a loro risulta difficile ottenere.

✅ La lettura può apparire molto lenta e/o scorretta, oppure possono avere una buona rapidità di lettura ma senza una buona comprensione, questo perché sono così concentrati sul leggere bene e relativamente veloci che non gli rimangono energie per la comprensione.

✅ Sono lenti a scrivere, in modo particolare quando devono copiare dalla lavagna, commettono errori, saltano parole e righe, non utilizzano adeguatamente lo spazio del foglio.

Molti scrivono con caratteri troppo grandi e/o troppo piccoli e preferiscono scrivere in stampato maiuscolo.

✅ Possono avere difficoltà a utilizzare il vocabolario, a memorizzare termini difficili e specifici delle varie discipline, ricordare gli elementi geografici o collocare in modo corretto l’ordine temporale degli eventi storici.

✅ Il loro lessico spesso è povero, possono avere difficoltà nell’espressione verbale del pensiero; nel riconoscere le caratteristiche morfologiche della lingua italiana.

✅ hanno difficoltà nell’apprendere le lingue straniere e in particolare nella loro espressione scritta, perché la non corrispondenza dei grafemi rende molto difficile la memorizzazione dei termini.

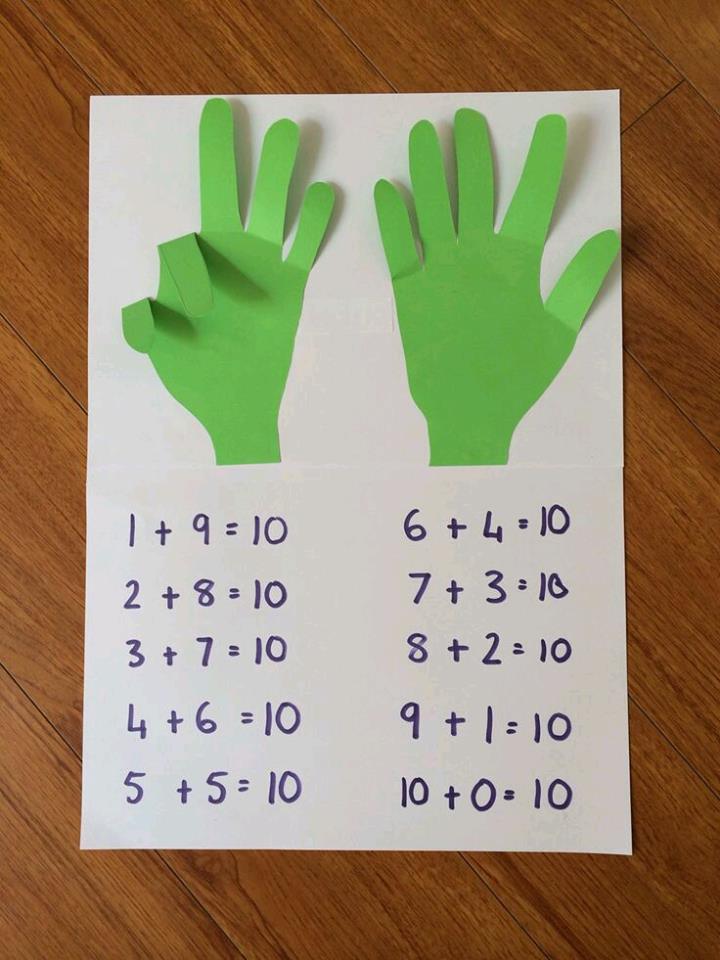

✅ Molti bambini con D.S.A hanno difficoltà a fare i calcoli in automatico, a eseguire numerazioni regressive e le procedure delle operazioni aritmetiche (incolonnamento, riporto, ecc. a causa della difficoltà nella gestione dello spazio sul foglio).

Nel disturbo del calcolo possono essere compromesse diverse capacità, incluse quelle “linguistiche” (per esempio comprendere o nominare i termini, le operazioni o i concetti matematici, decodificare i problemi scritti in simboli matematici), quelle “percettive” (per esempio riconoscere o leggere simboli numerici o segni aritmetici e raggruppare oggetti in gruppi), quelle “attentive” (per esempio copiare correttamente i numeri, formule o figure, ricordarsi di aggiungere il riporto e rispettare i segni operazionali), quelle “matematiche” (per esempio seguire sequenze di passaggi matematici, contare oggetti e imparare le tabelline, memorizzare gli algoritmi risolutivi, ecc…).

I bambini D.S.A. possono presentare una sola caratteristica o più caratteristiche (o tutte) contemporaneamente, inoltre la “alterazione” delle abilità dipende molto anche dall’entità della caratteristica presentata.

Si stima che il 5-7% della popolazione scolastica presenta uno o più disturbi specifici di apprendimento.

Questo significa che almeno un alunno per classe può essere: dislessico, discalculico, disortografico, oppure può presentare più di uno di questi disturbi.

Possono presentare inoltre altri disturbi, come il disturbo emotivo, l’ADHD e altri.

Per un alunno con DSA ogni operazione risulta sempre faticosa, per fare un’analogia come se a un destrimano venisse chiesto di scrivere con la mano sinistra.

Nella lettura ogni parola risulta sempre nuova, come se la leggesse per la prima volta; solo dopo molto tempo acquisirà una certa familiarità con le parole.

Provate a leggere, magari sotto stress un libro di astrofisica, quante parole non vi risulterebbero familiari?

Per loro è sempre così, per tutto.

COSA SI CHIEDE ALL’INSEGNANTE

L’insegnante deve partire dal presupposto che per un alunno con DSA, l’apprendimento non è impossibile, anzi, ma bisogna trovare una via alternativa.

È fondamentale che egli collabori attivamente con i colleghi del consiglio di classe, che comunichi spesso con i genitori per trovare strategie che siano attuabili sia a scuola che a casa per rendere lo studente sempre più autonomo.

Per facilitare l’apprendimento occorre una buona strategia di insegnanto (personalizzata e individualizzata) e l’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative a seconda delle caratteristiche dello studente.

Occorre che l’insegnante sia formato sui Dsa e sui moderni sistemi tecnologici (così come richiesto dalle linee guida allegate al DL 5669/11) in quanto sono un elemento fondamentale per l’autonomia dello studente e per portarlo al successo formativo.

Purtroppo capita che uno studente con DSA arrivi alle scuola superiore senza avere una certificazione, questo perché nessuno degli insegnanti precedenti ha mai avuto il sospetto che potesse avere un DSA.

Questi ragazzi non essendo stati precocemente diagnosticati, non comprendono i numerosi insuccessi vissuti, e hanno un’immagine di sé negativa.

Vengono fuori le implicazioni psicologiche sul piano emotivo del ragazzo, che sembra abbia gettato la spugna e non vuole che si creino aspettative nei suoi confronti: ansia, frustrazione, senso di inferiorità, rabbia, sentimenti depressivi, scarso senso di autoefficacia e autostima, in queste situazioni le possibili conseguenze sono “l’aggressività” e il ritiro dalla scuola.

Aggressività che si manifesta con forme diverse, per esempio l’esacerbato umorismo, apparentemente non pericoloso

ma da ritenere un segnale di pericolo.

La bassa stima di sé provoca allontanamento sociale e sentimenti depressivi, cui bisogna prestare molta attenzione come insegnanti.

Un chiaro segnale è la difficoltà di controllo del movimento; ma anche la continua ricerca di approvazione è un sentimento depressivo.

Se non si interviene in modo adeguato, nel caso di disturbi specifici di apprendimento aumentano i disturbi associati: iperattività, deficit di attenzione, ansia.

Ciò accade perché, spesso, non riuscendo a darsi delle spiegazioni, questi ragazzi attribuiscono a loro stessi gli insuccessi.

Il docente dovrebbe riconoscere i segnali e consigliare alla famiglia degli accertamenti, dopo di che dovrebbe condurre lo studente alla scoperta del proprio stile

cognitivo e, in funzione di questo, saprà individuare il metodo di studio più appropriato.

Proprio per questo lavoro che dovrebbero fare gli insegnanti si dice che: “il primo strumento compensativo di uno studente è un “buon insegnante”.

Per gli alunni con BES la legge prevede che siano affiancati gli strumenti compensativi e dispensativi a loro necessari:

- studenti con disabilità legge 104-92

- studenti con DSA legge 170-10 e DM 5669-11 con le allegate linee giuda

- studenti con BES (senza certificazione di legge 104 e 170) direttiva BES del 2012

Occorre sempre sottolineare come le misure dispensative e compensative non debbano in alcun modo essere considerate delle forme ingiustificate di privilegio, quanto una garanzia di fruizione di pari opportunità formative per studenti con DSA. Un dislessico automatizza con estrema difficoltà il riconoscimento di formule e regole che può benissimo comprendere.